About us

ゆたかカレッジとは

「ゆたかカレッジ」とは18歳以降(自治体判断により15歳以降も可)の障がいのある青年たちが、社会で活躍する力をつけるための最長4年間の「福祉型カレッジ」です。法制度上は障がい者総合支援法にもとづく自立訓練(生活訓練)事業と就労移行支援事業を組み合わせた多機能型事業所です。4年間のうち前半の2年を教養課程、後半の2年を専門課程と位置づけています。ゆたかカレッジが目指すのは社会に出ても自己実現をし、周囲の人たちと円満なコミュニケーションを取り幸せに生きる力を育むこと。一人ひとりが社会に出てからも、更に輝いていくためのバックアップをさせていただく。それが「ゆたかカレッジ」の取り組みです。

ゆたかカレッジの理念

- 私たちは、質の高い教育と福祉的支援により、愛の心を持って学生たちの生涯の幸せを築きます。

- 私たちは、すべての人の学びの機会の創造を通して社会に貢献します。

- 私たちは、人本主義経営を通じて全社員の物心両面の幸せを実現します。

ゆたかカレッジの目標

01障がい者の個々のニーズに応じた魅力ある高等教育の機会の保障

02すべての人が共に学び、共に働き、共に暮らすインクルーシブ社会の実現

03障がい者に対する差別と偏見のない社会の創造

04障がい者とその家族のより豊かな暮らしの実現

05社会貢献・社会変革の活動を通じた社員の働きがいの創出

Feature

ゆたかカレッジの特徴

01

障がいのある若者たちのための「福祉型カレッジ」です。

02

教育と福祉のダブル支援体制で専門知識を持つスタッフが細やかにサポートします。

03

生活体験、社会体験、スポーツなどを通して、人生を楽しむ力を育てます。

04

就労支援や定着支援など、卒業後も第二の家族としてバックアップします。

Merit

ゆたかカレッジで育む3つの力

人生を楽しむ力

社会人として働くスキルや知識、常識、事故やトラブル、健康管理まで自分を守り健康に生きるための力を育みます。

伝え合う力

お互いの個性を尊重し、他者と良い信頼関係を築くためのコミュニケーションスキルを育みます。

逆境に立ち向かう力

嫌なことがあっても感情をコントロールし前向きな行動がとれるよう「折れない心」を育みます。

Goal

ゆたかカレッジが目指す人物像

01

逆境に負けない心

嫌なことがあっても前向きな行動を取ることができる

02

やりたい!を実現する行動力

やりたいことを口に出し、行動に移すことができる

03

感情をコントロールできる

感情の波がおきても外に出さずコントロールできる

04

未知のことにも積極的になれる挑戦心

未知のことに対しても怖がらず新しい世界を知る努力ができる

05

自分はかけがえのない存在という自尊心

自尊心を高めることで自分に自信が持てる自分や他人を理解できる

06

他者ともスムーズにコミュニケーションをとれる

適切なマナーや行動でより良い信頼関係を他者と築くことができる

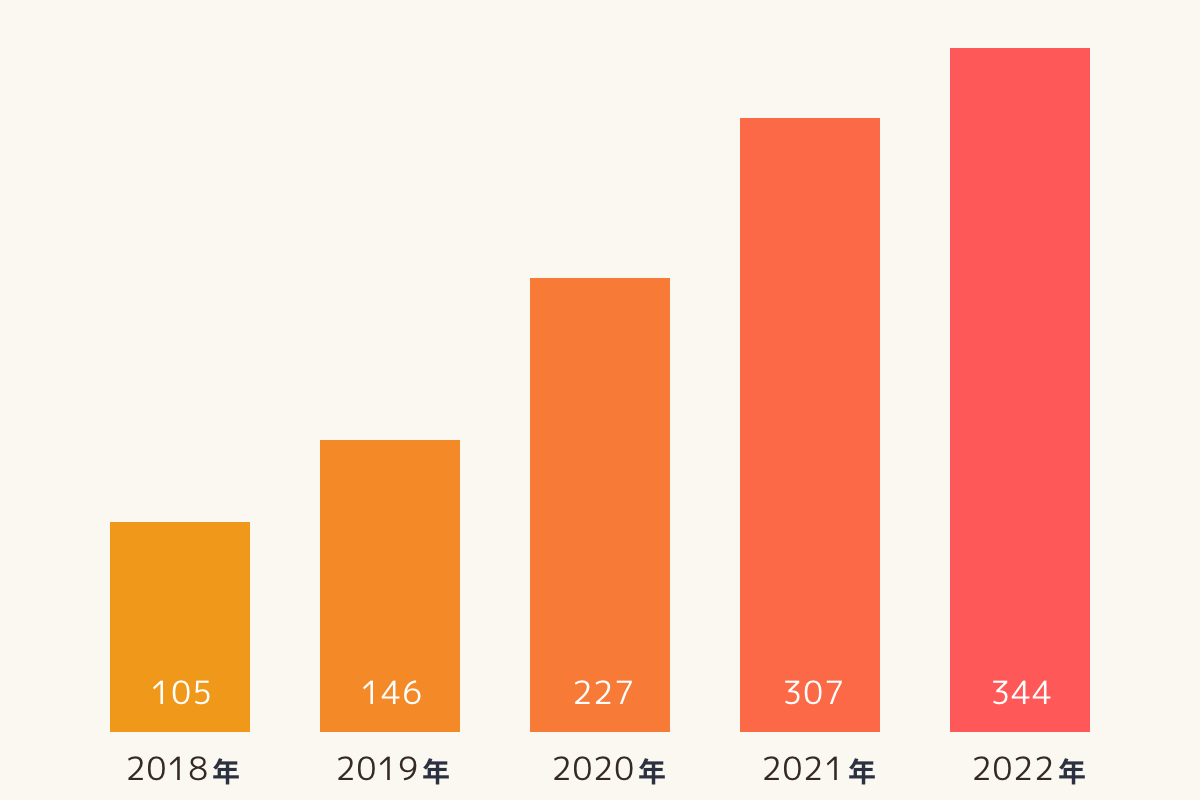

The number of students

ゆたかカレッジの学生数の推移

学びたい、青春を謳歌したいと願う学生たちが続々入学

年々キャンパス数も増えていく中で、多くの青年たちが、ゆたかカレッジに入学してたくさんの友だちを作り、充実したキャパスライフを過ごしながら、自立した社会人へと成長し、一人前の職業人として巣立っていっています。

Performance

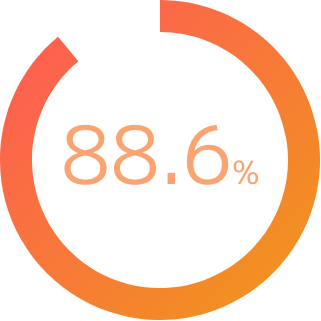

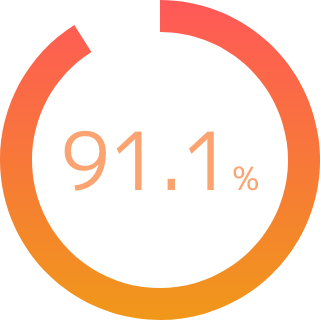

ゆたかカレッジの実績

就職率

定着率

学生数

満足度

Welcome

オープンキャンパスに

参加しませんか?

OPEN CAMPUS

オープンキャンパス実施中

07

27

土

※立川

立川キャンパス

午前の部満員御礼、午後の部15:00〜

07

28

日

※高田馬場

高田馬場キャンパス

午前の部満員御礼、午後の部満員御礼

08

04

日

※横浜

横浜キャンパス

午前の部 10:00~

08

10

土

※千葉

千葉キャンパス

午後の部15:00~

08

25

日

※埼玉

埼玉キャンパス

午前の部 10:00~

09

01

日

※川崎

川崎キャンパス

午前の部 10:00~

09

08

日

※沼津

沼津キャンパス

午前の部 10:00~

09

14

土

※江戸川

江戸川キャンパス

午前の部 10:00~

09

22

日

※高田馬場

高田馬場キャンパス

午前の部 10:00~

09

23

月

※立川

立川キャンパス

午前の部 10:00~

09

29

日

※横浜

横浜キャンパス

午前の部 10:00~

10

05

土

※千葉

千葉キャンパス

午前の部 10:00~

10

12

土

※埼玉

埼玉キャンパス

午前の部 10:00~

10

20

日

※川崎

川崎キャンパス

午前の部 10:00~

10

26

土

※沼津

沼津キャンパス

午前の部 10:00~

11

02

土

※江戸川

江戸川キャンパス

午前の部 10:00~

11

10

日

※高田馬場

高田馬場キャンパス

午前の部 10:00~

11

16

土

※立川

立川キャンパス

午前の部 10:00~

11

17

日

※横浜

横浜キャンパス

午前の部 10:00~

12

01

日

※千葉

千葉キャンパス

午前の部 10:00~

12

08

日

※埼玉

埼玉キャンパス

午前の部 10:00~

12

15

日

※川崎

川崎キャンパス

午前の部 10:00~

12

22

日

※沼津

沼津キャンパス

午前の部 10:00~

01

12

日

※江戸川

江戸川キャンパス

午前の部 10:00~

01

13

月

※立川

立川キャンパス

午後の部15:00~

01

19

日

※高田馬場

高田馬場キャンパス

午前の部 10:00~

01

26

日

※横浜

横浜キャンパス

午前の部 10:00~

02

01

土

※千葉

千葉キャンパス

午前の部 10:00~

02

09

日

※埼玉

埼玉キャンパス

午前の部 10:00~

02

16

日

※川崎

川崎キャンパス

午前の部 10:00~

02

22

土

※沼津

沼津キャンパス

午前の部 10:00~

03

02

日

※江戸川

江戸川キャンパス

午前の部 10:00~

03

08

土

※高田馬場

高田馬場キャンパス

午前の部 10:00~

03

09

日

※千葉

千葉キャンパス

午前の部 10:00~

03

15

土

※立川

立川キャンパス

午前の部 10:00~

03

16

日

※川崎

川崎キャンパス

午前の部 10:00~

03

20

木

※沼津

沼津キャンパス

午前の部 10:00~

03

23

日

※横浜

横浜キャンパス

午前の部 10:00~

Future

ゆたかカレッジのこれから

世界水準の知的障がい者のための教育を目指して

知的障がい者の高等教育を先進的に進めるアメリカ、オーストラリア、カナダ、韓国、イギリス、アイルランドなどの大学を訪問し、意見交流、実践交流をすすめています。様々な価値観や教育法に触れることで、日本における知的障がい者の教育をさらに成長させていく努力をしています。

近隣の大学との交流

各カレッジでは近隣の大学との交流を積極的に行なっています。地元の大学と連携し、月 1 回ゼミの学生と一緒にゼミナールに参加した実績もあります。また大学の学生食堂や図書館などを利用して、キャンパスライフを楽しむなど同世代の学生との交流を通して親睦を深めるとともに、障がいのある者と障がいのない者が共に生きる社会を作る、実践の場にもなっています。